Documentalismo doméstico: mirar lo que preferimos ignorar.

- morenogomezantonio

- 6 sept 2025

- 5 Min. de lectura

Introducción: cuando lo íntimo se vuelve incómodo.

La fotografía documental nació como una herramienta de denuncia y de testimonio.

Desde Jacob Riis en los barrios pobres de Nueva York a Dorothea Lange en la Gran Depresión, su función fue visibilizar realidades ocultas para conmover conciencias. Pero hay un territorio más complejo, menos espectacular y, al mismo tiempo, más perturbador: el documentalismo doméstico

Aquí el escenario no es la calle ni la guerra, sino la casa; no son las masas, sino la familia o los círculos cercanos. En lugar de épica, hay rutinas; en lugar de grandilocuencia, silencios. Sin embargo, esta aparente modestia resulta profundamente incómoda: porque lo que se retrata es lo que preferimos no ver aunque esté delante de nosotros —la precariedad, la adicción, la enfermedad, el desmoronamiento de la intimidad.

El documentalismo doméstico nos recuerda que lo privado también es político. Y al mismo tiempo plantea un desafío al mercado y al espectador: ¿qué hacer con imágenes que no decoran, que no tranquilizan, que no encajan en los cánones de lo “consumible”?

Gestalt y percepción: por qué nos incomoda lo cercano.

En nuestras entradas anteriores hablamos de cómo la psicología de la Gestalt explica nuestra manera de organizar el mundo visual. Tendemos a buscar equilibrio, cierre, continuidad. Queremos que la imagen tenga un orden reconocible, que nos devuelva cierta armonía.

El documentalismo doméstico rompe esas expectativas. Nos enfrenta a imágenes fragmentarias, caóticas, descompuestas, donde la proximidad en lugar de confortarnos nos incomoda.

Ley de la proximidad: al ver una familia, un grupo o una escena íntima, nuestro cerebro presupone lazos de amor, cuidado o pertenencia. Cuando la fotografía muestra lo contrario —violencia, adicción, alienación—, el choque perceptivo es brutal.

Ley de la figura-fondo: en estas imágenes no siempre hay un “tema central” claro. La mesa desordenada, la botella vacía, la televisión encendida pueden pesar tanto como los sujetos humanos. El ojo divaga y se incomoda porque no sabe dónde fijarse.

Ley de la pregnancia: buscamos simplicidad, pero el hogar fotografiado se nos muestra como un caos imposible de reducir.

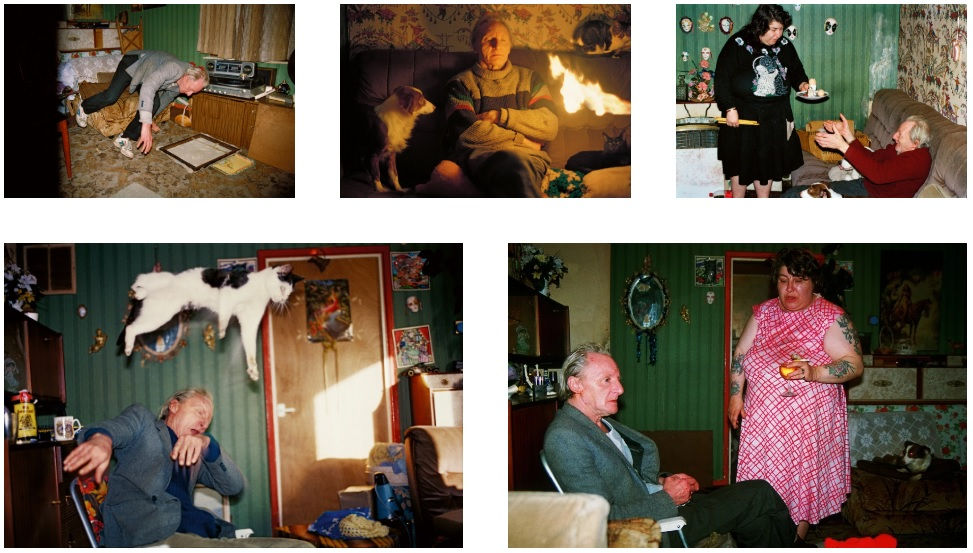

Richard Billingham: Ray’s a Laugh.

En 1996 Richard Billingham publicó Ray’s a Laugh, un libro que marcaría un hito en el documentalismo contemporáneo. Las imágenes muestran a su padre alcohólico y a su madre obesa en un hogar británico de clase trabajadora. No hay artificio ni distancia: la cámara está pegada a la piel de los protagonistas, como un testigo incómodo.

¿Por qué incomoda tanto?

Porque rompe la idea de la familia como espacio de refugio.

Porque transforma lo íntimo en un escenario de decadencia.

Porque confronta al espectador con algo que podría ser —o haber sido— su propia casa.

Billingham no “explica” ni editorializa: simplemente muestra. Y en esa transparencia brutal reside su potencia. La Gestalt aquí opera por inversión: lo que el espectador espera como proximidad afectiva se convierte en proximidad insoportable.

Recepción y mercado.

Ray’s a Laugh fue celebrado en círculos críticos, pero también rechazado por editoriales y públicos más amplios. Su crudeza no decoraba paredes, ni generaba el tipo de prestigio visual que busca el mercado. Este desfase entre importancia cultural y viabilidad comercial es una constante del documentalismo doméstico.

Jessica Dimmock: The Ninth Floor.

En 2007 Jessica Dimmock publicó The Ninth Floor, un proyecto que documentaba la vida de un grupo de heroinómanos en un apartamento de Manhattan. Durante tres años convivió con ellos, mostrando la rutina de adicción, enfermedad y decadencia que se desplegaba en esas habitaciones cerradas.

Intimidad como claustrofobia

A diferencia de Billingham, que retrata a su propia familia, Dimmock se adentra en una comunidad ajena. Pero el efecto es similar: lo doméstico —un piso en Manhattan— se convierte en escenario del derrumbe.

La cámara no está en la calle, sino en el sofá, en la cama, en el baño. Lo íntimo se vuelve opresivo.

Leyes de la Gestalt en tensión.

La proximidad entre cuerpos no genera unión, sino soledad compartida.

La continuidad de los gestos (inyectarse, fumar, dormir) se convierte en un bucle sin salida.

El cierre se resquebraja: no hay final, no hay catarsis, solo repetición.

Nan Goldin: The Ballad of Sexual Dependency.

Nan Goldin se adelantó en los años 80 con The Ballad of Sexual Dependency. Su proyecto no documenta a “otros”, sino a su propia comunidad: amigos, amantes, artistas, travestis, heroinómanos. Lo doméstico se expande a lo colectivo: una familia alternativa, tan íntima como marginal.

Goldin entendió como pocos que lo privado era político. Las escenas de amor, violencia y enfermedad que mostraba eran también un comentario sobre la vida en el Nueva York de los años 80, sobre el VIH, sobre la vulnerabilidad del cuerpo.

La Gestalt aquí se quiebra de nuevo: la proximidad que solemos asociar al cuidado se convierte en un espacio de dolor compartido; la pregnancia de la imagen no simplifica, sino que multiplica lecturas.

Otros referentes clave.

Darcy Padilla – The Julie Project: 18 años siguiendo a Julie Baird, marcada por la pobreza, la cárcel y el VIH. Una obra monumental, pero relegada a circuitos académicos y especializados por su incomodidad.

Larry Sultan – Pictures from Home: retrata a sus propios padres en un contexto de clase media americana. La incomodidad es más sutil: el desencanto bajo la superficie del sueño americano.

Sally Mann – Immediate Family: polémica por mostrar a sus hijos desnudos en escenas cotidianas. El hogar se convierte en escenario de tabúes sociales y debates éticos.

Jim Goldberg – Raised by Wolves: mezcla imágenes, textos y objetos para documentar a jóvenes marginales. Una obra híbrida que incomodó por su crudeza formal y temática.

¿Por qué el mercado prefiere lo cómodo?

Estos proyectos tienen en común no solo su fuerza visual, sino también sus dificultades de publicación y distribución.

El mercado editorial, museístico y coleccionista prefiere obras “aseadas”:

Decorativas, capaces de colgarse en un salón.

Neutras, que no despierten polémicas.

Atemporales, desligadas de un conflicto concreto.

El documentalismo doméstico, en cambio, es todo lo contrario: incómodo, visceral, demasiado cercano. Nos recuerda que la familia, la casa o la intimida

El legado en la fotografía contemporánea.

Hoy en día, muchos autores siguen explorando este territorio:

Laia Abril (The Epilogue, 2014): sobre la muerte de una joven por bulimia y el duelo familiar.

Alessandra Sanguinetti (The Adventures of Guille and Belinda): la infancia y madurez como procesos complejos, a veces crueles.

Antoine d’Agata: su trabajo radical sobre drogas y sexualidad extrema lleva al límite el concepto de lo doméstico como espacio vivido desde dentro.

Todos estos proyectos beben de la estela de Billingham, Dimmock y Goldin: abrir la intimidad, mostrar lo que no queremos ver, incomodar como forma de conocimiento.

Conclusión: mirar sin apartar la vista.

El documentalismo doméstico nos obliga a mirar lo que evitamos. Frente a la idealización de la familia o del hogar, estos fotógrafos nos recuerdan que la intimidad puede ser el lugar del dolor, la adicción, la violencia, la enfermedad.

Desde la teoría Gestalt, comprendemos que la incomodidad proviene también de un quiebre perceptivo: lo que debería ser armónico aparece fragmentado; lo que debería ser refugio aparece como ruina.

Y si el mercado sigue resistiéndose a estas imágenes, tal vez sea porque cumplen demasiado bien su función: incomodarnos, confrontarnos, devolvernos la mirada de lo real.

Como escribió Nan Goldin:

“La memoria para mí no es lineal, es como una serie de imágenes, recuerdos yuxtapuestos. Y la fotografía es la única manera de detenerlos antes de que desaparezcan.”

El documentalismo doméstico no embellece. Pero nos enseña a ver. Y, en esa enseñanza, radica su poder y su necesidad.

Comentarios